|

| Patio del Hospital de Santiago y Fachada de la Capilla. Foto de Tomi Barrionuevo. En la Actualidad |

Juan Ángel López Barrionuevo

A quienes nos ha tocado vivir en el siglo XX,

y las primeras décadas de este siglo XXI, nos puede parecer que la medida del

tiempo siempre ha consistido en mirar el aparato de mecanismo artificioso que

se suele llevar como pulsera. Es un gesto que se ha hecho familiar. Si acaso el

reloj se para - cosa muy rara en los últimos tiempos - conectamos la radio. En

medio de la programación, entre noticias y música, se oyen varios pitidos

breves seguidos de otro más largo. Esa es la hora en punto, exacta, que entrega

la señal horaria que trasmite el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la

Armada de Chile

La medida del tiempo y, sobre todo, la

utilización de relojes como los actuales se ha logrado tras muchos siglos de

trabajos, estudios y de pruebas con aparatos de muy diversos tipo.

Así desde tiempo inmemorial, el hombre ha

tratado de contabilizar el paso del tiempo para organizar nuestra vida y

ordenar nuestro destino. Las civilizaciones antiguas lo hacían ligándolo a la

alternancia del día y de la noche, así como a los ciclos de la Luna. Pero poco

a poco el ingenio de nuestros antepasados fue creando aparatos capaces de

fraccionar los períodos de luz y tinieblas con exactitud creciente.

Primero fue el reloj solar, que indicaba los

momentos del día gracias al movimiento de la sombra del Sol sobre una

superficie plana, con un cuadrante. Los arqueólogos descubrieron que los chinos

lo usaron unos 3.000 años antes de Cristo, empleándolo también los egipcios y

los incas. Claro que éste no funcionaba de noche ni en días muy nublados, y

tampoco en el crepúsculo o el amanecer. Además, los cuadrantes tenían que

modificarse según las diferentes latitudes terrestres por variar la inclinación

de los rayos solares, y la medición en general no era muy segura porque la

duración de los días es distinta en cada época del año. Relojes de sol

similares lo encontramos en Úbeda, en numerosos inmuebles como el Hospital de

Santiago, Convento de la Victoria, Casas del Concejo, Iglesia de San Nicolás,

Iglesia de El Salvador…

Alrededor del siglo III de nuestra era, cuando

el hombre pudo por fin dominar el arte de la elaboración del vidrio, apareció

por fin el hoy famoso reloj de arena, con dos recipientes unidos por una

estrecha garganta. La arena debía estar completamente seca y encontrar mecanismos

que impidiera humedecerse, puesto que sin estos requisitos el reloj de arena ya

no funcionaba normalmente.

Bastante tiempo hubo que esperar para que las

maquinarias comenzaran su reinado. Hacia el año 1300 estos mecanismos ya eran

habituales en los relojes de algunas iglesias europeas, al punto que el reloj

de este tipo más antiguo que se conserva todavía en buen estado de

funcionamiento es el de la Catedral de Salisbury, Inglaterra, instalado en el

año 1386.

Sin embargo, el reloj de pesas ganaría

eficiencia con el descubrimiento de la Ley del Péndulo, enunciada por Galileo

Galilei hacia el año 1600. Gracias a esto, el matemático y físico holandés

Christian Huyghens aplica el péndulo en los relojes con curva cicloidal en

1650, aplicando este sistema sobre un reloj de pared.

Ya entonces, sin embargo, habían pasado unos

cien años desde los primeros relojes a cuerda inventados en la ciudad alemana

de Nuremberg, lo que permitía la construcción de relojes portátiles. De esta

época viene la fama de Ginebra como célebre centro relojero.

A quienes nos ha tocado vivir en el siglo XX,

y a principios de este tercer milenio, nos puede parecer que la medida del

tiempo siempre ha consistido en mirar el aparato de mecanismo artificioso que

se suele llevar como pulsera. Es un gesto que se ha hecho familiar. Si acaso el

reloj se para - cosa muy rara en los últimos tiempos - conectamos la radio. En

medio de la programación, entre noticias y música, se oyen varios pitidos

breves seguidos de otro más largo. Esa es la hora en punto, exacta, que entrega

la señal horaria que trasmite el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la

Armada de Chile

La medida del tiempo y, sobre todo, la

utilización de relojes como los actuales se ha logrado tras muchos siglos de

trabajos, estudios y de pruebas con aparatos de muy diversos tipo.

Así desde tiempo inmemorial, el hombre ha

tratado de contabilizar el paso del tiempo para organizar nuestra vida y

ordenar nuestro destino. Las civilizaciones antiguas lo hacían ligándolo a la

alternancia del día y de la noche, así como a los ciclos de la Luna. Pero poco

a poco el ingenio de nuestros antepasados fue creando aparatos capaces de

fraccionar los períodos de luz y tinieblas con exactitud creciente.

Primero fue el reloj solar, que indicaba los

momentos del día gracias al movimiento de la sombra del Sol sobre una

superficie plana, con un cuadrante. Los arqueólogos descubrieron que los chinos

lo usaron unos 3.000 años antes de Cristo, empleándolo también los egipcios y

los incas. Claro que éste no funcionaba de noche ni en días muy nublados, y

tampoco en el crepúsculo o el amanecer. Además, los cuadrantes tenían que

modificarse según las diferentes latitudes terrestres por variar la inclinación

de los rayos solares, y la medición en general no era muy segura porque la

duración de los días es distinta en cada época del año. Relojes de sol

similares lo encontramos en Úbeda, en numerosos inmuebles como el Hospital de

Santiago, Convento de la Victoria, Casas del Concejo, Iglesia de San Nicolás,

Iglesia de El Salvador…

Alrededor del siglo III de nuestra era, cuando

el hombre pudo por fin dominar el arte de la elaboración del vidrio, apareció

por fin el hoy famoso reloj de arena, con dos recipientes unidos por una

estrecha garganta. La arena debía estar completamente seca y encontrar

mecanismos que impidiera humedecerse, puesto que sin estos requisitos el reloj

de arena ya no funcionaba normalmente.

Bastante tiempo hubo que esperar para que las

maquinarias comenzaran su reinado. Hacia el año 1300 estos mecanismos ya eran

habituales en los relojes de algunas iglesias europeas, al punto que el reloj

de este tipo más antiguo que se conserva todavía en buen estado de

funcionamiento es el de la Catedral de Salisbury, Inglaterra, instalado en el

año 1386.

Sin embargo, el reloj de pesas ganaría

eficiencia con el descubrimiento de la Ley del Péndulo, enunciada por Galileo

Galilei hacia el año 1600. Gracias a esto, el matemático y físico holandés

Christian Huyghens aplica el péndulo en los relojes con curva cicloidal en

1650, aplicando este sistema sobre un reloj de pared.

Ya entonces, sin embargo, habían pasado unos

cien años desde los primeros relojes a cuerda inventados en la ciudad alemana

de Nuremberg, lo que permitía la construcción de relojes portátiles. De esta

época viene la fama de Ginebra como célebre centro relojero.

El avance del reloj había sido importante,

aunque quedaban cuestiones sin resolver como el desgaste de las piezas y la

consiguiente inexactitud en la medición del tiempo. Este aspecto logró ser

modificado por Nicolás Faccio en 1704, utilizando rubíes y zafiros como pivotes

de los mecanismos de los relojes. Hoy día, contamos con una inusual variedad de

tipos y calidades de relojes: artesanales, eléctricos, cronómetros,

despertadores, de pulsera, atómicos, digitales, etc.

EL RELOJ MUDO DEL PATIO DEL HOSPITAL DE

SANTIAGO.

Por el historiador Gines Torres

Navarrete, sabemos que este reloj, proviene de las Antiguas Casas

Consistoriales y se supone que se creò tras la edificación del citado inmueble.

En 1873 y tras el traslado de las Casas del Concejo al Palacio de las Cadenas;

el citado reloj se traslada al frontal de la Capilla del Hospital de Santiago.

En 1980, tras el cierre definitivo del edificio, como casa de caridad y centro

religioso; el reloj del patio y las campanas de las torres traseras ya no

funcionan, ojalá el actual equipo de gobierno le vuelva dar vida al reloj y a

las campanas de las torres de la antigua capilla (hoy auditorio) para que

marquen las horas y los acontecimientos culturales que se desarrollan en el

antiguo Hospital de Santiago.

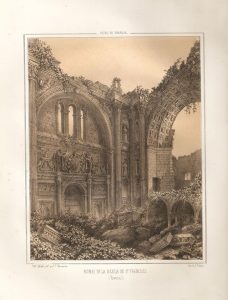

Fachada de la Capilla del Hospital de Santiago, antes de su desafortunada restauración. Foto Gabriel Delgado Juan.

El avance del reloj había sido importante,

aunque quedaban cuestiones sin resolver como el desgaste de las piezas y la

consiguiente inexactitud en la medición del tiempo. Este aspecto logró ser

modificado por Nicolás Faccio en 1704, utilizando rubíes y zafiros como pivotes

de los mecanismos de los relojes. Hoy día, contamos con una inusual variedad de

tipos y calidades de relojes: artesanales, eléctricos, cronómetros,

despertadores, de pulsera, atómicos, digitales, etc.

EL RELOJ MUDO DEL PATIO DEL HOSPITAL DE

SANTIAGO.

Por el historiador Gines Torres

Navarrete, sabemos que este reloj, proviene de las Antiguas Casas

Consistoriales y se supone que se creò tras la edificación del citado inmueble.

En 1873 y tras el traslado de las Casas del Concejo al Palacio de las Cadenas;

el citado reloj se traslada al frontal de la Capilla del Hospital de Santiago.

En 1980, tras el cierre definitivo del edificio, como casa de caridad y centro

religioso; el reloj del patio y las campanas de las torres traseras ya no

funcionan, ojalá el actual equipo de gobierno le vuelva dar vida al reloj y a

las campanas de las torres de la antigua capilla (hoy auditorio) para que

marquen las horas y los acontecimientos culturales que se desarrollan en el

antiguo Hospital de Santiago.